电动车早已成为日常出行的高频选择,但你可能不知道,有些看似普通的电动车,一旦发生事故被鉴定为机动车,生产商和销售商可能要承担连带赔偿责任。

案件核心:超标电动车出事故,厂商销售商担责 40%

消费者购买某品牌电动车后,骑行时发生失稳摔倒事故导致死亡。经交警部门委托鉴定,该电动车整车净重、轮胎宽度均超过电动自行车国家标准,被认定为机动车。

法院审理发现,生产商在产品说明书中未注明车辆实为机动车,也未提示需持有摩托车驾驶证才能驾驶;销售商在销售过程中也未履行安全警示义务。最终三级法院均认定,车辆存在产品缺陷,且该缺陷与事故发生、受害人损害存在关联,判决生产商和销售商连带承担 40% 的赔偿责任。

案件索引:

一审:山东省烟台市芝罘区人民法院(2017)鲁0602民初7552号

二审:山东省烟台市中级人民法院(2020)鲁06民终1352号

再审:山东省高级人民法院(2020)鲁民申6076号

关键法律要点:为什么厂商和销售商要担责?

产品缺陷的认定:电动自行车需符合国家标准,超标车辆被鉴定为机动车后,若厂商未明确标注类别、未提示驾驶资质要求,就属于产品存在缺陷。

警示义务的重要性:生产商和销售商有义务告知消费者车辆的真实属性和驾驶要求,未尽到该义务就可能误导使用者,需承担相应责任。

责任承担规则:根据《民法典》相关规定,因产品缺陷造成他人损害,生产者和销售者应承担连带侵权责任,被侵权人可选择向一方或双方索赔。

警示义务:电动车产销环节的 “安全防线”,缺一不可!

在电动车产品责任纠纷中,生产商和销售商的警示义务绝非 “可有可无” 的形式要求,而是直接关系到消费者生命安全与责任划分的核心环节。从法律层面看,《民法典》明确产品需具备 “合理安全性”,而充分的警示提示是实现这一要求的关键 —— 生产商作为产品设计与生产的源头,必须在说明书中准确标注车辆属性(是电动自行车还是机动车)、驾驶所需资质(是否需摩托车驾驶证)等关键信息,若刻意隐瞒超标事实、未提示驾驶风险,本质是未消除产品因 “属性误导” 产生的安全隐患;销售商作为直面消费者的环节,负有将产品真实情况传递给消费者的义务,若未主动告知车辆超标问题、未提醒驾驶注意事项,相当于放任消费者在 “不知情” 的状态下使用存在风险的产品。本案中,正因为产销双方均未履行警示义务,导致消费者误将机动车当作电动自行车骑行,最终引发事故,法院据此认定二者担责,正是对 “警示义务保障消费者知情权与安全权” 这一法律原则的明确适用。

法律依据:这些条款要记牢

《民法典》第一千二百零二条规定,因产品存在缺陷造成他人损害的,生产者应当承担侵权责任。第一千二百零三条明确,被侵权人可向产品生产者或销售者请求赔偿,二者承担连带责任后可依法追偿。

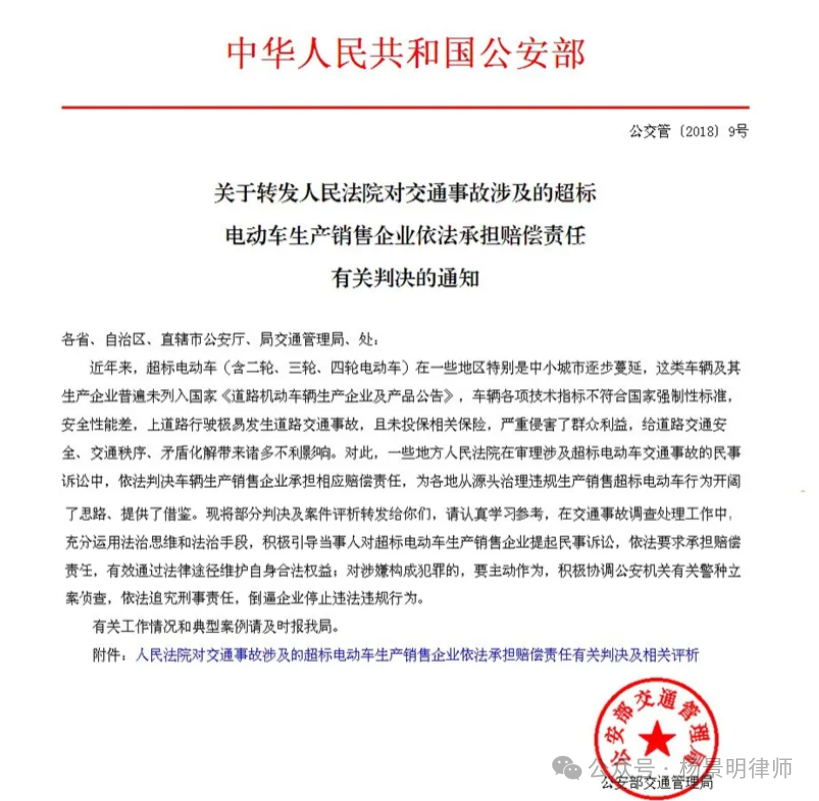

公安部也明确要求,各地在交通事故处理中,要引导当事人对超标电动车生产销售企业提起民事诉讼,依法维护自身权益,涉嫌犯罪的还要追究刑事责任。

电动车安全不仅关乎驾驶操作,更涉及产品质量和法律责任。这起案例提醒我们,无论是生产、销售还是使用环节,都要重视电动车的合规性问题。一旦发生相关纠纷,受害者可依法向生产商和销售商主张权利,维护自身合法权益。