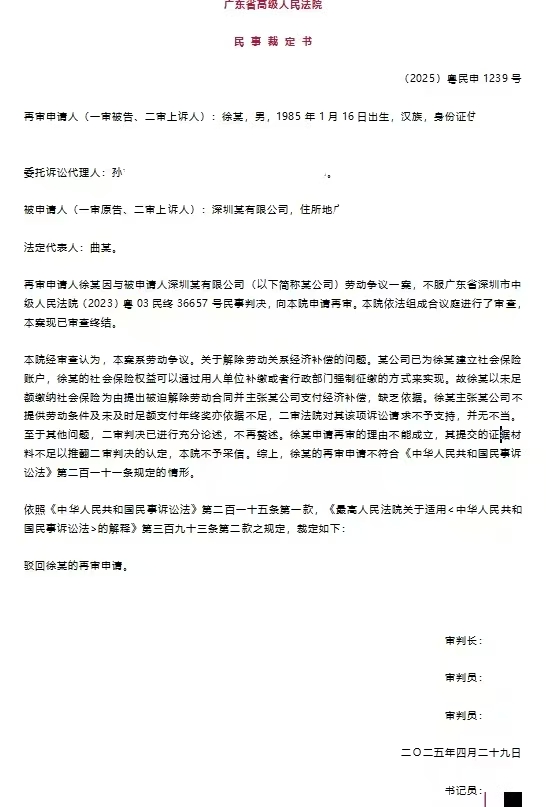

在劳动争议案件中,“社保未足额缴纳” 引发的员工被迫解除劳动合同及经济补偿主张,一直是实务中的热点与难点。司法实践中,不同法院、不同案件对 “未依法缴纳社会保险费” 是否包含 “未足额缴纳” 的认定,常常存在差异,这也让不少劳动者和用人单位感到困惑。 近日,广东省高级人民法院(2025)粤民申 1239 号民事裁定书,就这一关键问题给出了明确态度。作为常年处理劳动争议案件的律师,笔者认为这一判例对今后类似案件的处理具有重要指导意义,今天就从法律依据、案例解读、实务要点、风险防范等多个维度,为大家深度剖析这一典型案例背后的法律逻辑与实操指南。 一、案件审理脉络:从一审、二审到再审,争议焦点始终聚焦社保问题 一审阶段 :徐某作为原告(后在二审中成为上诉人),以深圳某有限公司未足额缴纳社保、不提供劳动条件、未足额支付年终奖为由,向法院提起诉讼,主张解除劳动合同的经济补偿。深圳某有限公司作为被告(后在二审中成为上诉人),对徐某的主张予以否认,认为其已依法为徐某缴纳社保,不应支付经济补偿。一审法院经审理后,未支持徐某的诉讼请求。 二审阶段 :徐某不服一审判决,向广东省深圳市中级人民法院提起上诉。二审法院审理后,作出(2023)粤 03 民终 36657 号民事判决,仍未支持徐某的上诉请求,维持了一审关于 “徐某以未足额缴纳社保主张经济补偿缺乏依据” 的认定,同时认为徐某主张的 “不提供劳动条件”“未足额支付年终奖” 亦无充分证据支撑。 再审阶段 :徐某对二审判决仍不服,向广东省高级人民法院申请再审,希望通过再审程序推翻二审判决。广东高院依法组成合议庭对案件进行审查,最终作出(2025)粤民申 1239 号民事裁定书,驳回了徐某的再审申请,明确表态 “公司已建社保账户,员工以未足额缴纳社保主张被迫解除及经济补偿缺乏依据”。 二、法律依据溯源:《劳动合同法》38 条的 “未依法缴纳”,到底该如何解读? 要判断广东高院的裁判是否合法合理,必须先回到法律条文本身,梳理 “未依法缴纳社会保险费” 的法律内涵及司法实践中的争议焦点。 (一)核心法律条文:《劳动合同法》38 条的立法本意与字面争议。 《中华人民共和国劳动合同法》第三十八条规定:“用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:(一)未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的;(二)未及时足额支付劳动报酬的;(三)未依法为劳动者缴纳社会保险费的;(四)用人单位的规章制度违反法律、法规的规定,损害劳动者权益的;(五)因本法第二十六条第一款规定的情形致使劳动合同无效的;(六)法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的,或者用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全的,劳动者可以立即解除劳动合同,不需事先告知用人单位。” 从条文表述来看,第(三)项仅规定 “未依法为劳动者缴纳社会保险费”,但未明确 “未依法” 是否包含以下两种情形: “未缴纳” :即用人单位从未为劳动者建立社保账户,也未缴纳任何社保费用,属于完全未履行社保缴纳义务。 “未足额缴纳” :即用人单位已为劳动者建立社保账户,也缴纳了部分社保费用,但缴纳基数低于劳动者实际工资水平,或存在缴纳险种不全、缴纳期限不足等问题,属于部分履行社保缴纳义务。 法院认为,《社会保险法》明确规定用人单位应当按照国家规定的本单位职工工资总额的比例缴纳基本养老保险费,记入基本养老保险统筹基金;职工应当按照国家规定的本人工资的比例缴纳基本养老保险费,记入个人账户。“足额缴纳” 是 “依法缴纳” 的应有之义,用人单位未足额缴纳社保,本质上属于 “未依法缴纳” 的情形,违反了法律规定的义务。 因此,劳动者以用人单位未足额缴纳社保为由提出被迫解除劳动合同,并主张经济补偿的,法院应当予以支持。部分地区的司法文件也体现了这一思路,例如早期部分省份的劳动争议仲裁指引中,明确将 “未足额缴纳社保” 纳入劳动者可被迫解除并主张经济补偿的情形。 三、广东高院裁判思路深度解读:为什么 “已建社保账户” 就不能主张经济补偿? 广东高院在(2025)粤民申 1239 号裁定书中,核心裁判理由是 “某公司已为徐某建立社会保险账户,徐某的社会保险权益可以通过用人单位补缴或者行政部门强制征缴的方式来实现。故徐某以未足额缴纳社会保险为由提出被迫解除劳动合同并主张某公司支付经济补偿,缺乏依据”。这一理由看似简单,实则包含了关键的法律逻辑,需要律师和当事人深入理解。 (一)第一层逻辑:区分 “社保权益的救济途径”,行政救济优先于劳动仲裁或诉讼 广东高院的裁判思路首先明确了一个核心原则:劳动者的社保权益受到侵害时,应优先通过行政救济途径解决,而非直接通过劳动争议诉讼主张被迫解除及经济补偿。 “未缴纳” 与 “未足额缴纳” 的救济途径差异 若用人单位未为劳动者建立社保账户、未缴纳社保(即 “未缴纳”):劳动者无法通过补缴实现社保权益(因为账户都未建立,无补缴基础),此时劳动仲裁和法院可以直接介入,认定用人单位 “未依法缴纳社保”,支持劳动者的被迫解除权及经济补偿主张。 若用人单位已为劳动者建立社保账户,但未足额缴纳(即 “未足额缴纳”):劳动者的社保权益并非无法实现,而是可以通过 “用人单位主动补缴” 或 “社保行政部门强制征缴” 的方式解决。 (二)第二层逻辑:平衡 “劳动者权益保护” 与 “劳动关系稳定” 《劳动合同法》的立法目的不仅是保护劳动者合法权益,还包括维护和谐稳定的劳动关系,促进用人单位与劳动者共同发展。 注意! 需要特别注意的是,司法实践中对 “未足额缴纳社保能否主张经济补偿” 的认定存在显著地域差异,部分地区的裁判逻辑会将 “劳动者在仲裁或诉讼前是否曾要求用人单位补缴” 作为核心考量因素 —— 若劳动者在提起劳动仲裁前,已通过书面、邮件、聊天记录等可追溯的方式,明确向用人单位提出社保补缴要求,而用人单位在合理期限内无正当理由拒绝补缴,甚至明确表示不予配合,此时部分仲裁机构或法院会认定用人单位的行为已超出 “非恶意未足额缴纳” 范畴,属于 “故意不依法履行社保缴纳义务”。 这种情况下,劳动者以 “用人单位未依法缴纳社会保险费” 为由提出被迫解除劳动合同,并主张经济补偿的,仲裁或法院支持劳动者诉求的可能性会大幅提升。其核心裁判逻辑在于:当劳动者已主动给予用人单位纠正错误的机会,而用人单位明确拒绝通过补缴弥补社保权益缺口时,劳动者通过行政救济途径实现社保权益的通道已实际受阻,此时赋予劳动者被迫解除权并支持经济补偿,既符合《劳动合同法》保护劳动者合法权益的立法初衷,也体现了对用人单位故意违法行为的否定性评价。

社保未足额缴,员工能要经济补偿吗?2025 广东高院最新判例定调

时间:2025-08-29 11:44:01 点击:59