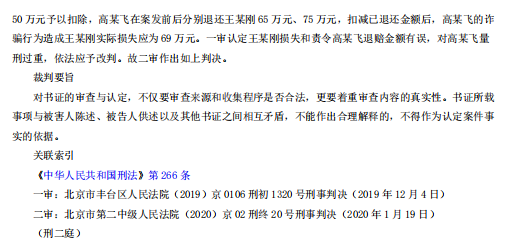

在各类经济纠纷和诈骗案件中,收据、转账记录这类书证往往是认定事实的核心依据。但你知道吗?书证上的金额不一定就是最终认定的实际损失,证据之间的相互印证才是关键。

案情回顾:工程合作 “画大饼”,钱款往来起争议

2015 年底至 2016 年中,有人谎称自己获得某铁路工程的分包权,以共同承揽工程需要垫付保证金为由,向他人筹集资金。双方约定以银行转账方式支付款项,收款方随后出具了金额为 274 万元的收据。

但银行账户交易明细显示,实际转账金额为 259 万元,两者相差 15 万元。此外,双方均认可其中 50 万元与涉案工程无关,且收款方在案发前后陆续退还了部分款项。案发后,司法机关围绕 “被害人实际损失金额” 展开了重点审查。

争议焦点:收据和转账记录不一致,该信哪个?

案件审理的核心矛盾集中在:收款方出具的 274 万元收据,与银行 259 万元的转账明细不符,该以哪个金额作为认定依据?

收款方辩称,收据中的 274 万元包含了拖欠的 “利息”,并非全部是工程保证金。而现有证据无法排除这一合理怀疑 —— 既没有其他证据证明双方约定了利息,也不能否定 “利息” 存在的可能性。

法院裁判:书证需相互印证,真实性是核心

法院审理后明确:对书证的审查,不能只看形式是否完备,更要核实内容是否真实。当收据所载金额与银行转账明细、当事人陈述等证据相互矛盾,且无法作出合理解释时,这份收据不能单独作为认定事实的依据。

最终法院作出如下认定:

1.以银行账户交易明细为依据,确认实际支付的涉案款项为 259 万元(扣除无关的 50 万元后,实际涉案本金为 209 万元);

2.扣减收款方案发前后退还的全部款项;

3.最终认定被害人的实际损失金额为 69 万元,并据此作出了相应的刑事判决。

遇到类似纠纷时,一定要妥善保管好各类凭证,确保证据的真实性、完整性。如果涉及大额资金往来,建议签订正式合同,明确款项性质、用途和支付方式,避免后续产生争议时 “口说无凭”。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第 266 条(诈骗罪相关规定)。

#